Chapter・work

章構成・作品紹介

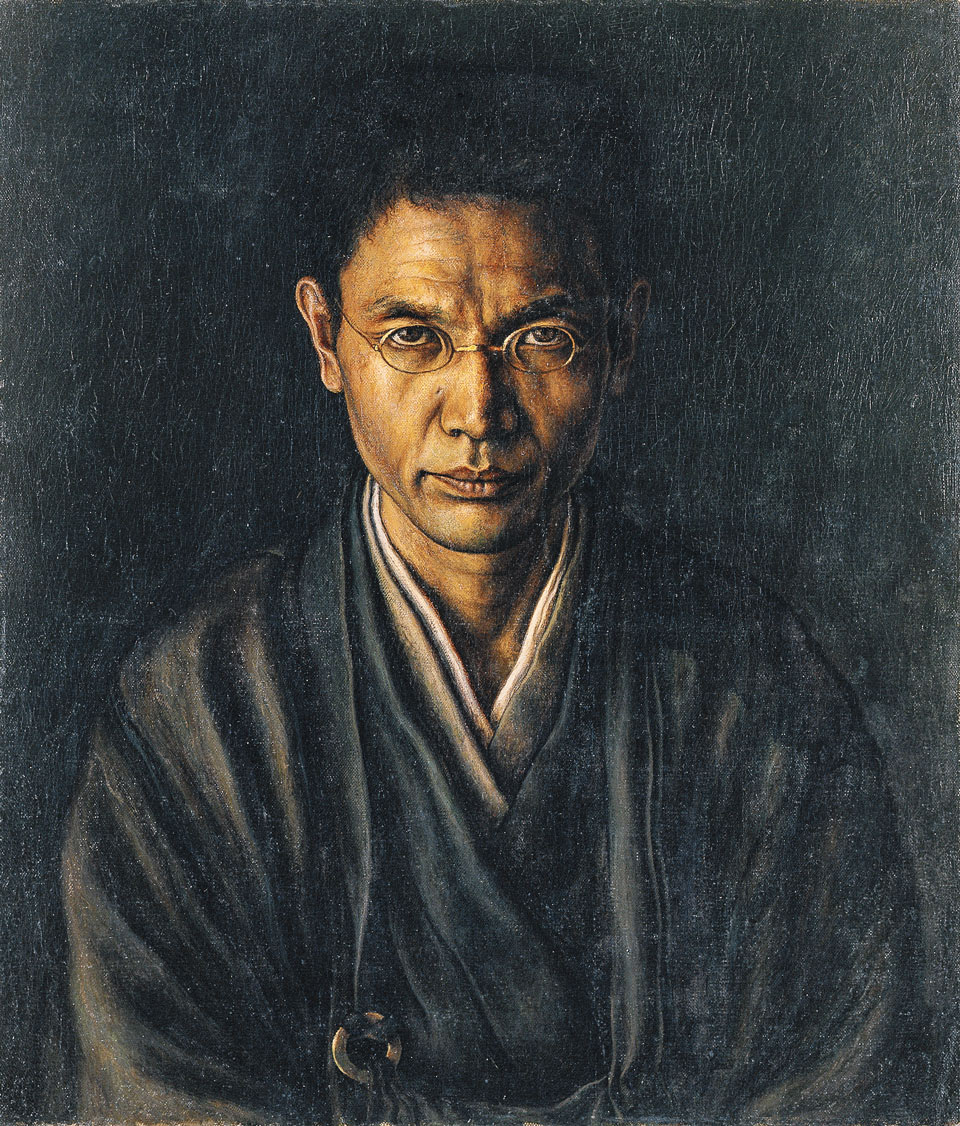

プロローグ野十郎とは誰か

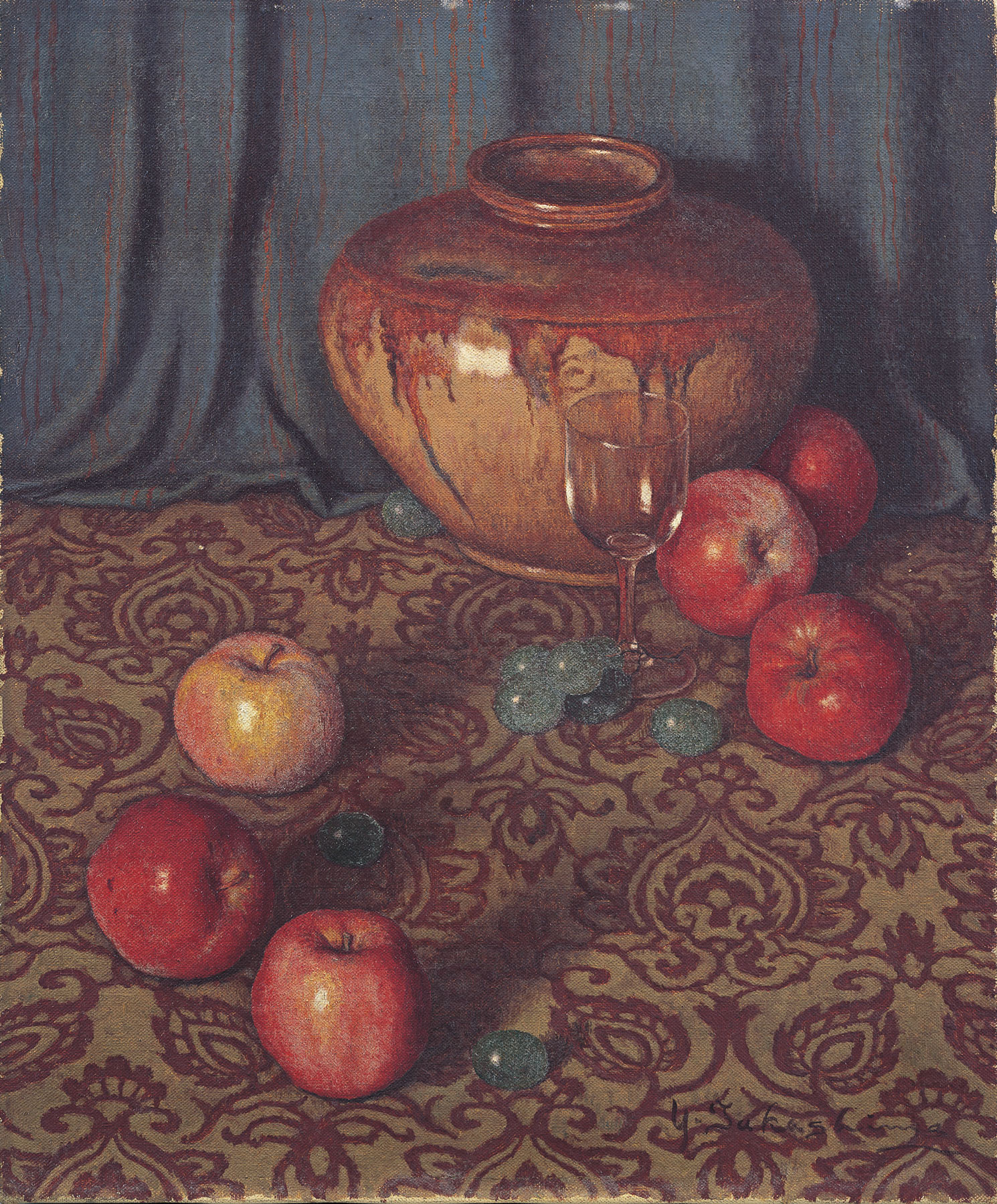

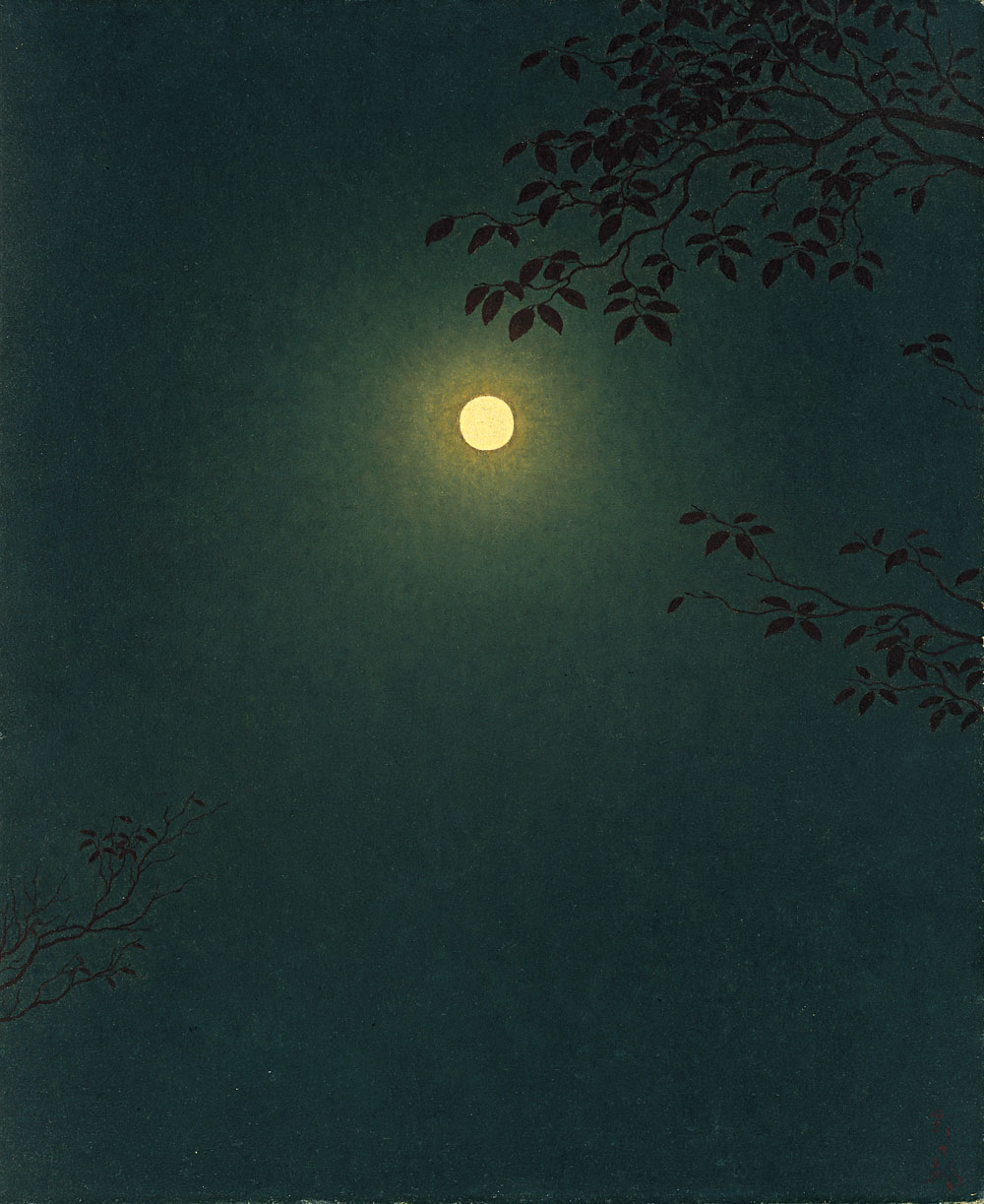

髙島野十郎の画業が世に初めて知られたのは、彼の死後約10年を経た昭和61(1986)年。以来、いくつかの展覧会や書籍で紹介されてきたものの、多くの人の目に触れてきたわけではありません。まず始めに、盛んに描いた《蝋燭》や《月》のほか、自画像や静物画、風景画など、代表作品とともに彼の画業の全体像をご紹介しましょう。

第1章時代とともに

野十郎は画業の初期に小さな絵画グループ「黒牛会」で3年間活動するも美術団体に属することなく、個展で作品を発表していました。

しかし同時代の美術の流れから断絶していたわけではありません。明治末頃に多くの若い日本作家たちの心を惹きつけたフィンセント・ファン・ゴッホ(1853-90)に彼も大きな影響を受けています。そして草土社を結成した岸田劉生(1891-1929)たちが大正期に展開した細密な写実描写は、その静謐で深い精神性をたたえた表現によって野十郎に強い感化をもたらし、彼の画業の方向性を決定づけています。また青木繁(1882-1911)や坂本繁二郎(1882-1969)、古賀春江(1895-1933)など同郷の画家たちとの出会いや交流も彼の画業形成に少なからず寄与しています。

野十郎が写実の画風を確立させていく道程を、同時代の美術の中で捉え、「孤高の画家」と呼ばれることのある野十郎も、日本の近代美術史を彩る画家のひとりであることを紹介します。

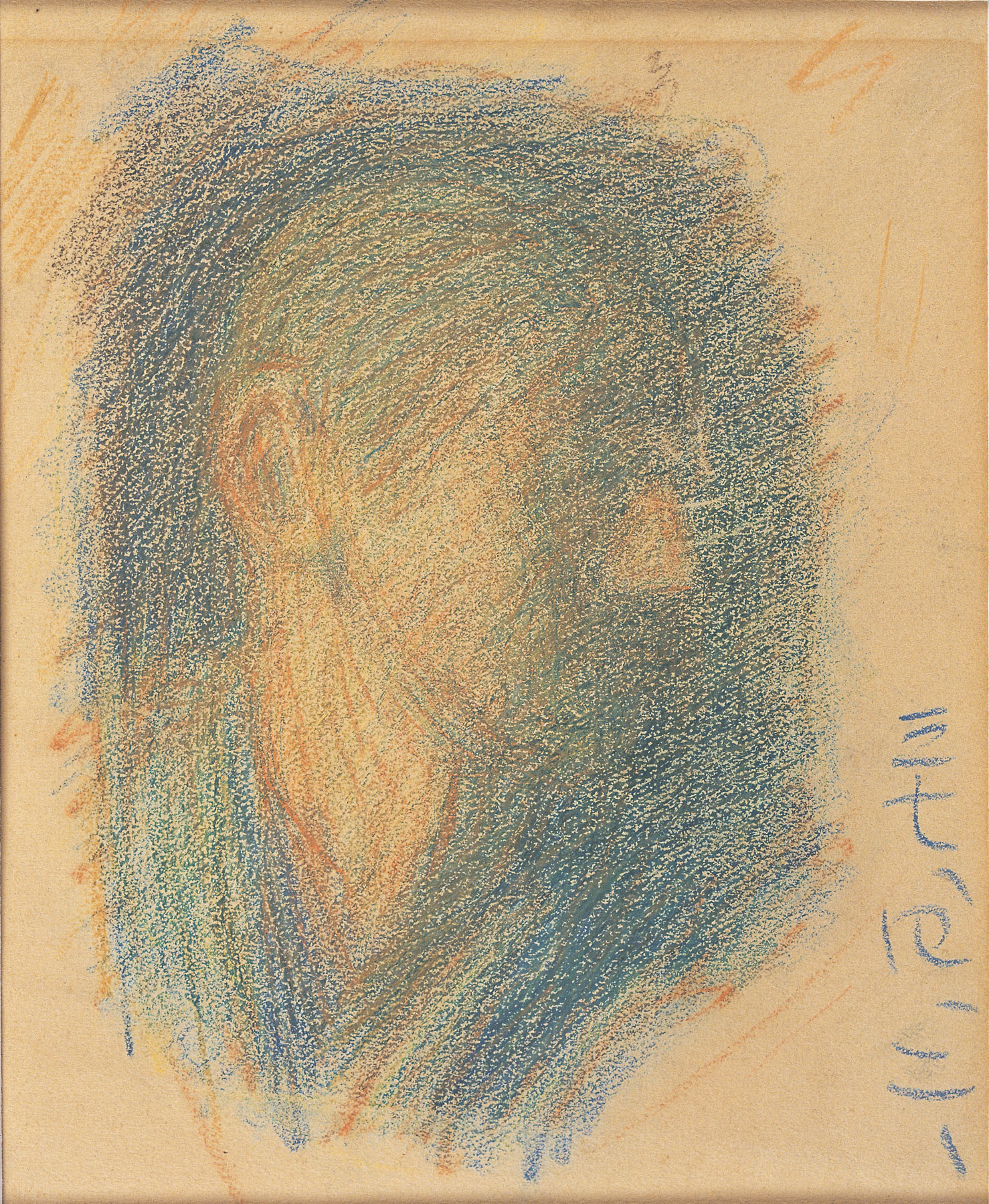

第2章人とともに

野十郎と40年近く交流のあった日本芸術院会員の洋画家・大内田 茂士(1913–94)は野十郎についてこう書いています。「人間ぎらいは相変わらずで、結婚もせずこのアトリエに一人住み、晴れれば畑で働き、降れば絵を描くという毎日であった」。

しかし野十郎は人を遠ざけていたわけではありません。彼は魅力ある人物であったようで、彼の絵を愛し、素朴で気骨ある生き方に共感する人たちが数多くいました。この人たちが、画壇では無名の彼の絵を大切に守り、そして一人暮らしゆえに不明の多い生活ぶりや考え方などを伝えてくれています。野十郎は「孤高の画家」であったかもしれませんが、「孤独の人」ではなかったことを示しています。

本章では、野十郎に魅せられた人々守ってきた作品とともに、彼らの眼が捉えた野十郎の生身の姿を紹介します。

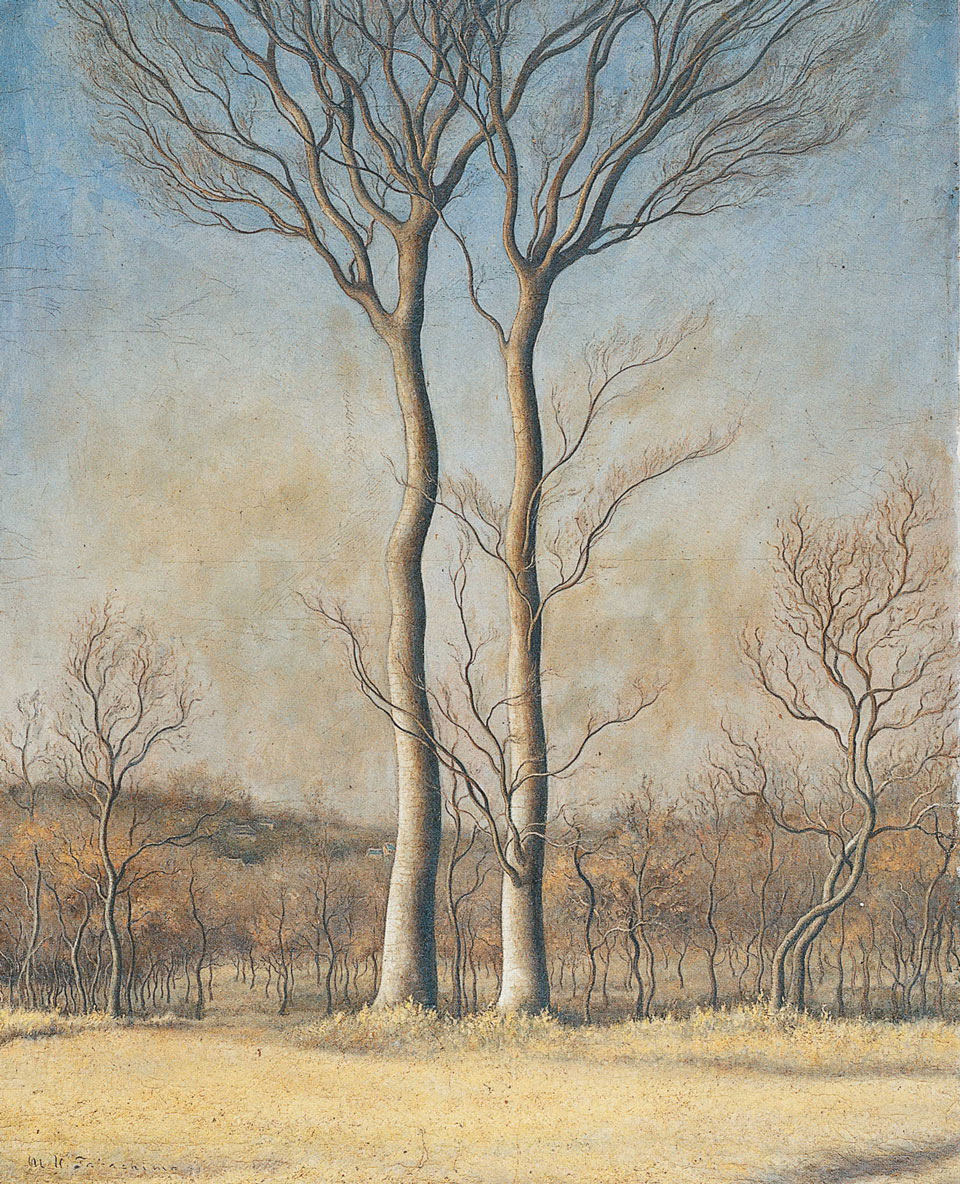

第3章風とともに

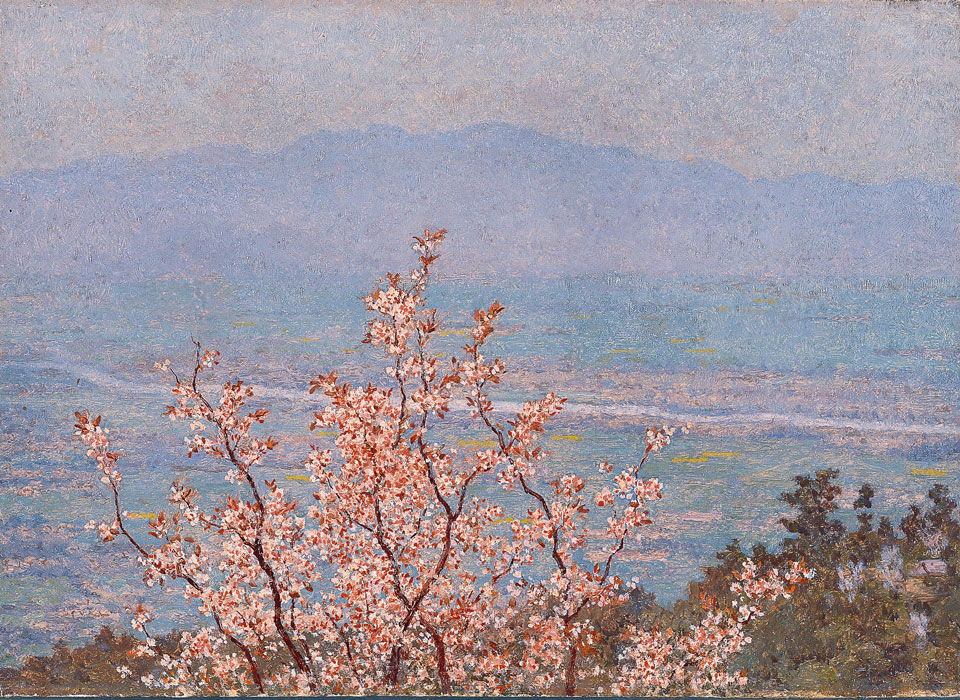

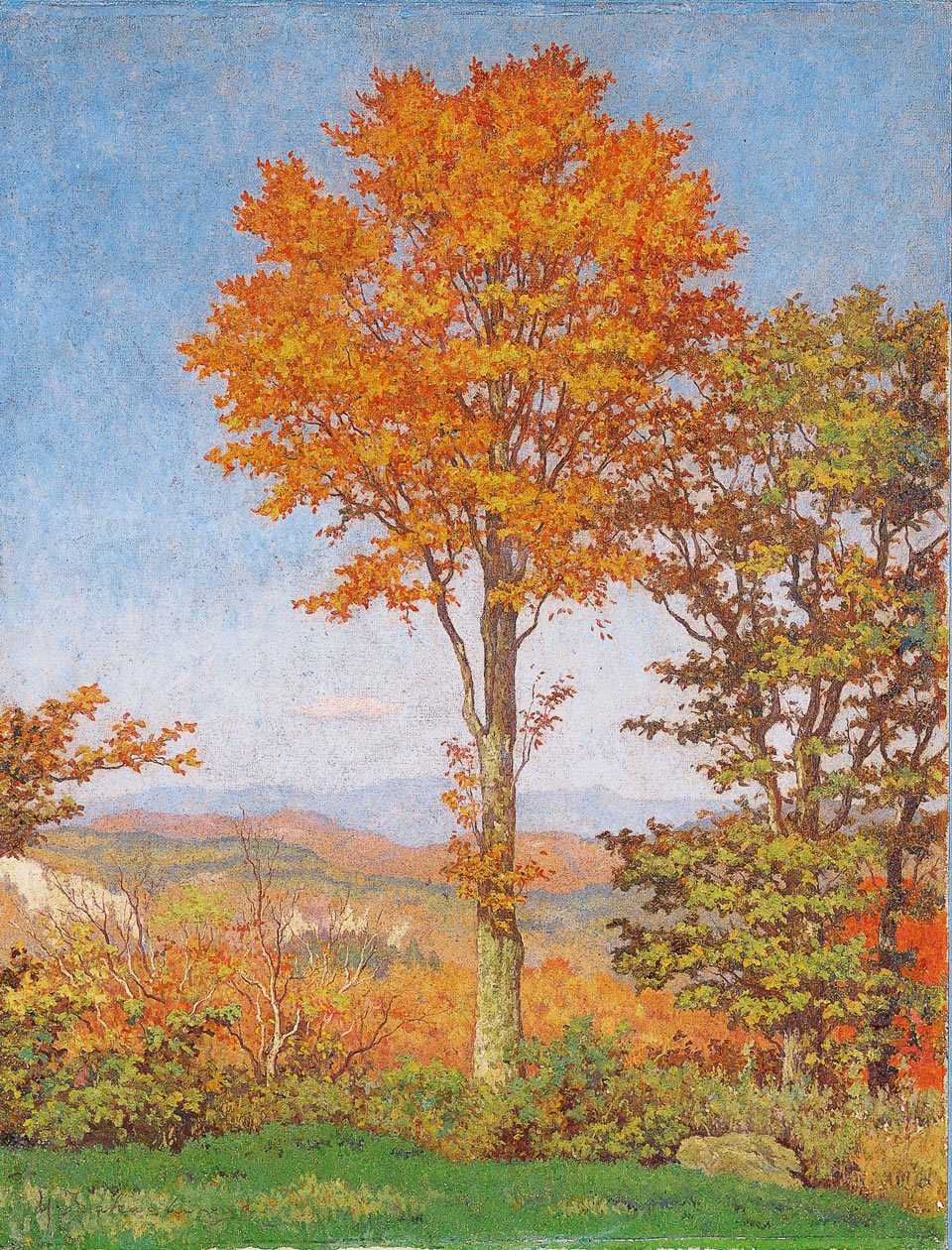

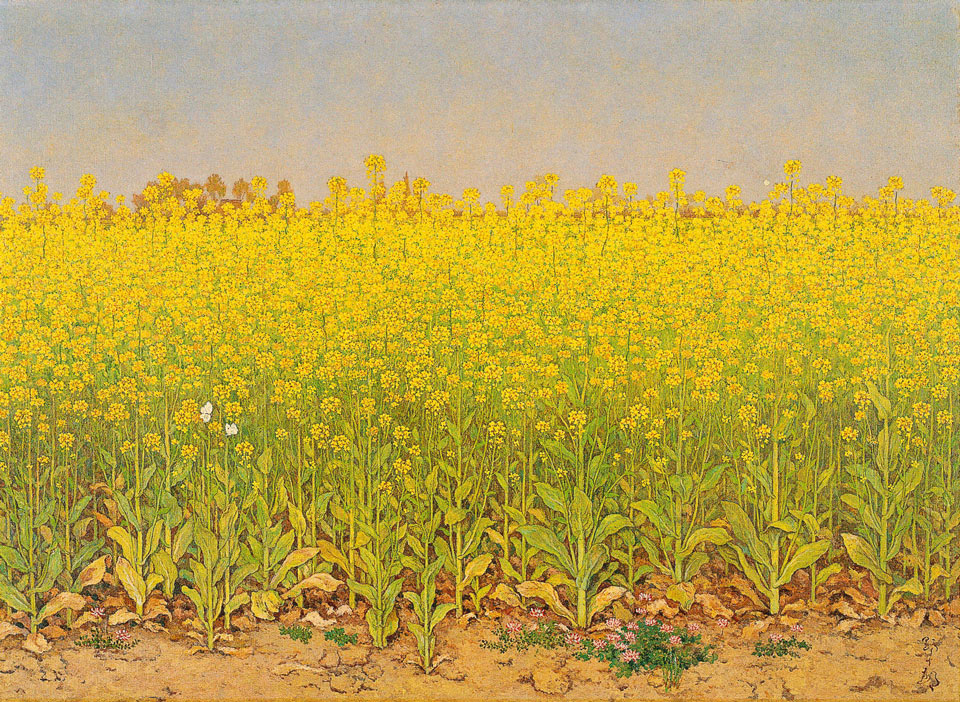

本章ではヨーロッパ留学中や日本全国を旅した際に描いた四季の風景画作品に注目します。旅を愛した野十郎は、独り身の気楽さもあってか、ひとり気ままに旅に出ては、気に入った場所に長期間滞在していました。旅先で見つけた美しい景色をじっと見つめ、歩き回っては立ち止まり、目に見える風景だけでなく、匂いも光も空気までも味わい尽くし、その経験すべてを一枚の絵に凝縮していたようです。そのようにして作り出される野十郎の風景画は、眼前の風景を即興的に写し取ったものではありません。選ぶ対象や構図、いかなる細部もおろそかにしない精緻な描写には、生涯揺らぐことがなかった一貫性を読み取ることもできます。

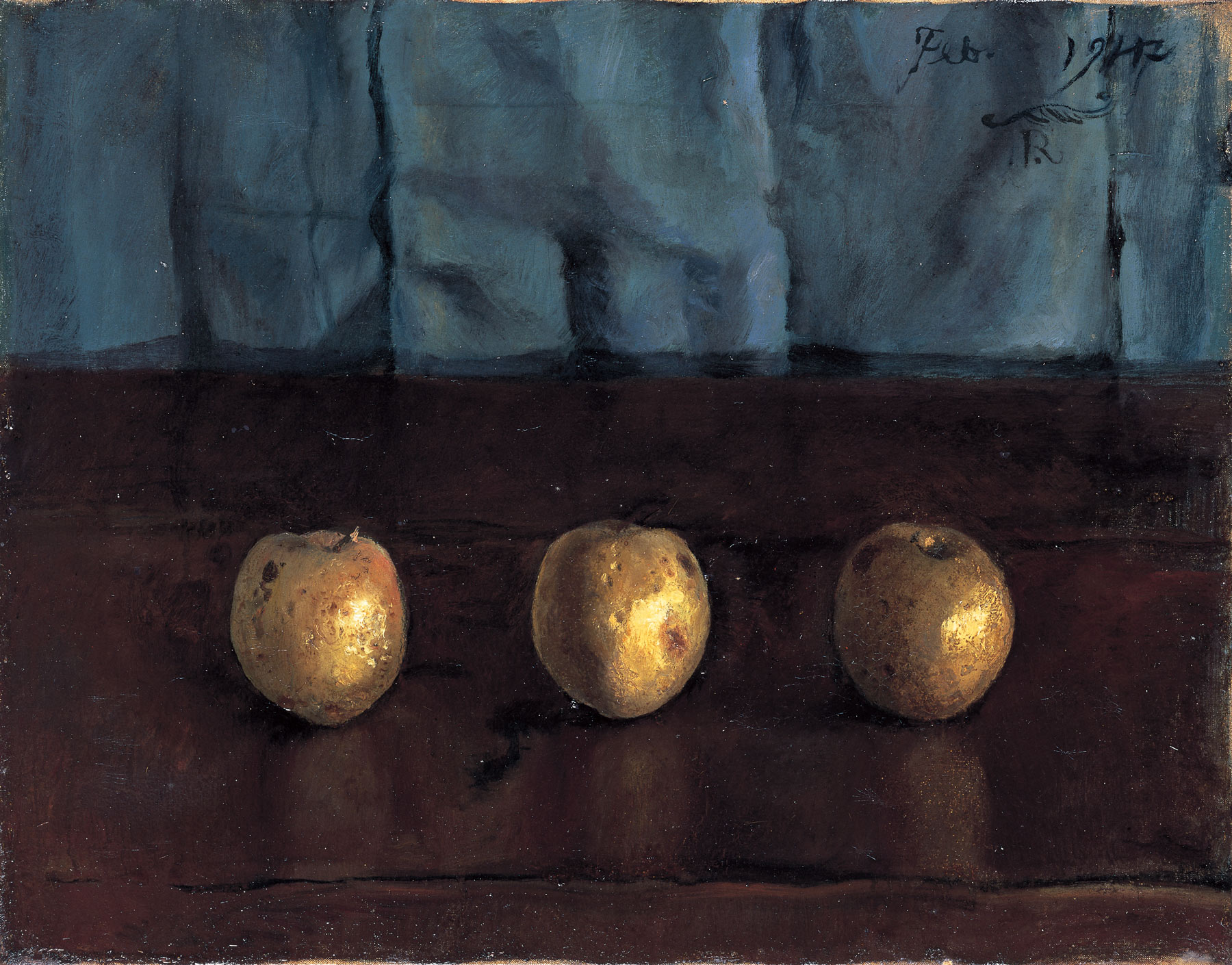

第4章仏の心とともに

野十郎の長兄で詩人の宇朗(1878生)は禅宗に帰依しており、兄の影響からか、野十郎は青年時代から仏教に深く傾倒していました。空海の真言密教に接近したり、四国や秩父の札所巡りにたびたび出かけるなど、仏教へのたゆまぬ関心を持ち続けていました。なにより、対象の写実的な描写を慈悲の実践と捉えていた野十郎にとっては、絵を描くことそのものが仏の教えに接近することでもありました。

本章では、野十郎が生涯よりどころとしていた広義での仏教をはじめ、広く宗教を予感させる作品を紹介します。寺社や地蔵などの直接的な作品だけでなく、一見すると普通の静物画や風景画にも「晴と雨」、「生と死」など相対立するものを表す仏教的な考え方が込められていることを示します。

エピローグ野十郎とともに

ここまで、野十郎の生きた時代や人となり、芸術観、そしてそこから生み出された作品を様々な切り口から点描してきました。そこで見出されたのは、野十郎が絵描きとして、生涯いかに自らを見失わずに真摯に、そして誠実に絵画制作と対峙したかということでしょう。しかしそれは、決して特別なものではなく、ひとりの人間としての生の営みそのものです。自らの理想と信念にひたすら忠実であろうとしたストイックな彼の生き方は、出口の見えない混迷の時代を生きる私たちにとっても非常に魅力的に映るのではないでしょうか。

本章では、全体を振り返りながら、ふたたび野十郎の代表作品を紹介します。目の前のひとつひとつの作品を細部にいたるまで味わい尽くし、野十郎がそこに込めようとしたものに想像をめぐらせることで、我々もまた野十郎の眼差しや、絵描きとしての在り方を追体験することができるでしょう。